浣腸に助けられて泣いた【浣腸の3種類をざっくり解説!!】

みなさんこんにちは!お嬢を648gの超低出生体重児で出産したlala♪です。

NICU&GCUを退院するときに、必ずと言っていいくらい指示があるのが

「浣腸」を毎日やってあげてくださいね

というもの。

浣腸!?うまくできるかな…

ただでさえ不安の多い退院後の生活で、いきなり出現した「浣腸」に戸惑う低出生体重児のママさん、パパさんも多いことでしょう。

そこで、今回は「浣腸特集」を記事にさせていただきました!笑

(「浣腸」だけを記事にするなんて、なんて物珍しいやつなんだ)

と思われるかもしれませんが、「浣腸」は低出生体重児の赤ちゃんにとって、本当に大事なことなんです!!

今回の記事を読んでいただくことで、

・浣腸の重要さや気を付けること

・浣腸のコツなど

がわかるはずですよ✨

それでは、皆さん!浣腸のスペシャリストを目指していきましょう♪笑

目次

なぜ浣腸をするの?

早産児・低出生体重児の赤ちゃんの中には、自力で便を出すことが難しい赤ちゃんがいます。

また、自力で便が出せても早産児・低出生体重児の赤ちゃんは一般的にお腹が張りやすいので、退院後しばらくは浣腸をするように指示されることが多いのです。

お嬢は出産後からわりと自力で便を出せていましたが、退院後も毎日浣腸をするように指示がありました!

浣腸は積極的に続けて大丈夫!

浣腸毎日をすることで、

浣腸が「クセ」になっちゃって、よけいに便を自力で出せなくなっちゃいそう…

そもそも毎日浣腸して、赤ちゃん大丈夫なの?!

と、浣腸に対して不安がたくさんありますよね。

でも、浣腸は毎日続けて大丈夫なんです!

むしろ浣腸を続けることで、排便リズムがつきやすくなるので、早産児・低出生体重児の赤ちゃんは自力で便を出せるようになってくると言われています♪

主治医と相談しながら

うちの子もう自力で便を出しているようだし、浣腸やめちゃっていいよね

といきなり個人の判断で浣腸をスパっと辞めてしまうのは、あまりおすすめできません。

早産児・低出生体重児の赤ちゃんの中には、自力で便を全部出していた…と思っていたけど、実は出し切れていなかったか、ガスがたまっていたかが原因で、具合が悪くなってしまったという話を聞いたことがあります。

そのため、浣腸は

「主治医と相談しながら、少しずつ回数を減らしていく(毎日➡2日に1回➡3日に1回など)」

ことをおすすめします!

浣腸があって助かった話

私が実際に体験した話で、浣腸をマスターしておいて

本当に助かった!

助けられたー!!(泣)

という話が2つあります。

上の子は快便すぎて浣腸を一切したことがなかったため、浣腸のことについてはほとんど考えたことがなかったのですが、

浣腸を味方につけると、コレいざという時に色々役に立つ!と感じました。

それでは、浣腸に助けられた話を2つお話します。

もし同じ状況になった際には、ぜひ役立てていただければ嬉しいです✨

①胃軸捻転症の改善策

実はお嬢が生後11ヶ月(修正9ヶ月)頃にわかったことだったのですが、お嬢は胃軸捻転症という病気であることがわかりました。

↓胃軸捻転症(当時の様子)についてはこちらにも書かせていただいていますので、胃軸捻転症についてもっと知りたい方はぜひご覧ください♪

おそらくお嬢は産まれた時から胃軸捻転症だったのですが、胃軸捻転症の症状として一番やっかいな

「嘔吐を繰り返す」という症状が生後11ヶ月頃まで、あまりなかったのです。

胃軸捻転症は、超低出生体重児としてで産まれたこと全く関係がなく、たまたま偶然そうだった、という話なのですが、

実は胃軸捻転症の治療では服薬と、なんと浣腸が推奨されています!

胃軸捻転症は嘔吐以外に、ガスが溜まったり、お腹が張ったり(腹満)することが特徴で、浣腸が症状の改善につながるとのことでした。

お嬢は超低出生体重児で産まれてきて、偶然浣腸をしていたことが幸いして、重い症状にならなかったのだと考えられます。

胃軸捻転症がわかるまで、お嬢が生後11ヶ月頃には浣腸の回数を減らしていた(主治医と相談しながら)ことと、体調不良が重なったことで嘔吐が続き、病気が発覚しました。

胃軸捻転症が発覚した後は、主治医と相談し、毎日浣腸を継続することになりました。

胃軸捻転症は、体が大きくなったり、歩いたりできるようになると自然に治ることが多いようなので、それまで浣腸を続けるつもりです。

②「坐薬」を入れる前に

お嬢が体調を崩した際、坐薬を処方されました。

一般的に子どもの体調不良時に、多く処方される坐薬が

・嘔吐に効く「吐き止め」

・高熱の際に入れる「解熱剤」

です。

嘔吐をしている時は口から薬を飲むのが難しかったので、坐薬を処方してもらいました。

しかし、坐薬を入れた後あるあるの問題が。

それは….

坐薬を入れても、その刺激で便が出てきて、坐薬も出てきてしまうこと。

これお嬢だけでなく、上の子もそうだったので、結構多い問題なのではないかと。

しかも、胃腸炎であれば、嘔吐と共に下痢をしている早産児・低出生体重児の赤ちゃんが多く、

下痢で坐薬が出てきてしまいます…。

そこで浣腸を有効利用しました!!

浣腸を使用する前は2回失敗していた坐薬も、

浣腸の後は坐薬を入れても便が出ず、本当に助かりました!!

補足ですが、お嬢の臍ヘルニア(デベソ)が復活していまして、お腹が張った状態だとおへそが

でやすいので、

浣腸を使っておへそを張らない状態にするのも

臍ヘルニアには効果的と医者からアドバイスを受けました!

\赤ちゃんへ初めてのプレゼントに♪/

浣腸の方法3種類と浣腸のコツを紹介!

低出生体重児の赤ちゃんが退院する前に、浣腸を教わることになると思いますが、

浣腸の方法にはいくつか種類があって、

低出生体重児の赤ちゃんの様子や、病院の方針で教わる浣腸の方法が違う印象でした。

私の周りで、低出生体重児のママさんたちが行っていた浣腸が主に3種類あったので、詳しく紹介します!

「浣腸のコツ」が必要なのは、主に次に紹介する、「綿棒浣腸」のため、綿棒浣腸のコツをお伝えしますね。

①綿棒浣腸

綿棒浣腸は、低出生体重児の赤ちゃんがする浣腸で、最も多い浣腸の方法です。

(通常の出産で産まれた赤ちゃんも、便秘のときに綿棒浣腸をすることがあります!)

【綿棒浣腸のメリット】

・薬液を使わないので、毎日浣腸することに抵抗がない

【綿棒浣腸のデメリット】

・浣腸のやり方にコツがあり、うまくできないと排便できないことがある。

綿棒浣腸を上手にするには、少しコツがいるようです。

では、どのようなコツがあるのか、解説していきます!

綿棒浣腸のコツ

まず使用する綿棒ですが、ベビー用の綿棒ではなく

大人用の綿棒を使用すると便が出やすいのでおすすめです!

①1.綿棒の綿先の倍の長さくらいまでオイルで湿らせる。

【使用するオイル】

・ベビーオイル

・ワセリン

・オリーブオイル

・ホホバオイル

(無印良品のものをおすすめしている方もいました)

など

②赤ちゃんの両足を持ち上げて、綿棒をオイルで湿らせた部分まで挿入する。

③肛門を広げるようにゆっくり時計回り→反時計回りに数回くるくる綿棒をまわす

④最後に背中側に肛門を広げるように綿棒で刺激する

綿棒浣腸のコツをお伝えしましたが、綿棒浣腸では便を出し切るのが難しい低出生体重児の赤ちゃんがいるようです。

もしどうしても

✔︎綿棒浣腸では排便が難しい

✔︎夜中唸って眠れないことが多い

という場合は、次に紹介するイチジク浣腸にできないか、主治医と相談してみてくださいね。

②イチジク浣腸(グリセリン浣腸)

お嬢はイチジク浣腸でした!

【イチジク浣腸のメリット】

・浣腸をすると、確実にすぐ便が出る

・簡単にできる

【イチジク浣腸のデメリット】

・まれな例だが、グリセリン(薬液)で副反応が出ることがある。

・「目分量でなんとなくこのくらいかな」と赤ちゃん用の量を入れるので、

毎回入れる量が違ってしまう可能性がある

・2ヶ月分イチジク浣腸を処方されると、重すぎて持ち帰りが大変

赤ちゃん用のイチジク浣腸はないので、小児用のイチジク浣腸を利用することになると思います。

小児用のイチジク浣腸の量を減らして1/3の量(目分量で、なんとなく)にし、挿入していました。

冬場で薬液が冷たいときは、少し温めてあげるのがおすすめです。

イチジク浣腸で大変だったのが、2ヶ月以上処方された際の持ち帰りでした。

たまたま車で通院に来ていたのですが、徒歩&ベビーカーではちょっと持ち帰りに苦戦していたことでしょう…

手で運ぶことになりますが、本当に腕がやられますのでご注意ください!!(3ヶ月ごとの通院の方はもっとご注意…)

③シリンジ浣腸

こちらは私の知っている低出生体重児の赤ちゃんで一人だけいて、私も知らなかった浣腸の方法です。

ネットでもあまり情報がありませんでしたので、特別にシリンジ浣腸を行っていたみぃちゃん(仮称)さんに突撃インタビューし、

シリンジ浣腸について詳しく教えていただきました!(本当にありがとうございます泣!!)

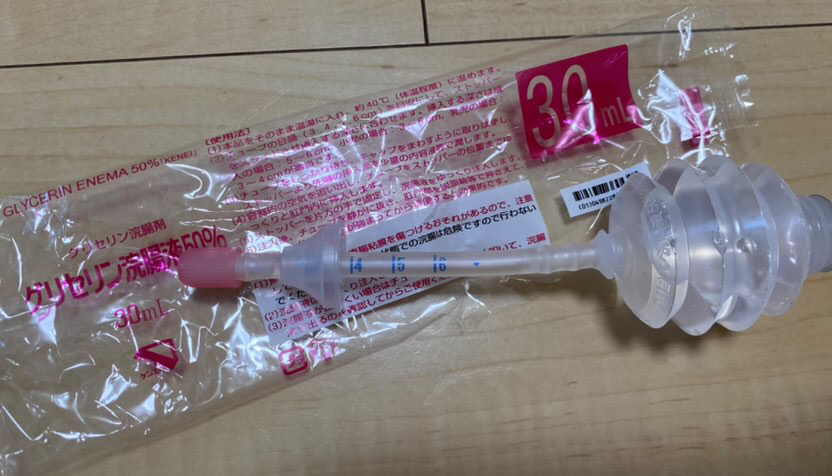

使用するのはグリセリン浣腸とシリンジで、

イチジク浣腸(グリセリン浣腸)のメリット、デメリットに加えて、

シリンジ浣腸には以下のメリット、デメリットがあります。

【シリンジ浣腸のメリット】

・イチジク浣腸と同様、浣腸後にすぐ便が出る

・シリンジ浣腸だと確実に挿入する「必要な量」を計測できる

【シリンジ浣腸のデメリット】

・まれな例だが、グリセリン(薬液)で副反応が出ることがある。

・2ヶ月分グリセリン浣腸を処方されると、重すぎて持ち帰りが大変

・工程がやや複雑

・シリンジを自分で用意する必要がある(自己負担)

シリンジ浣腸のメリット、デメリットを解説する前に、まずシリンジ浣腸のやり方を説明します。

こちらがみぃちゃんさんが利用していたグリセリン浣腸です

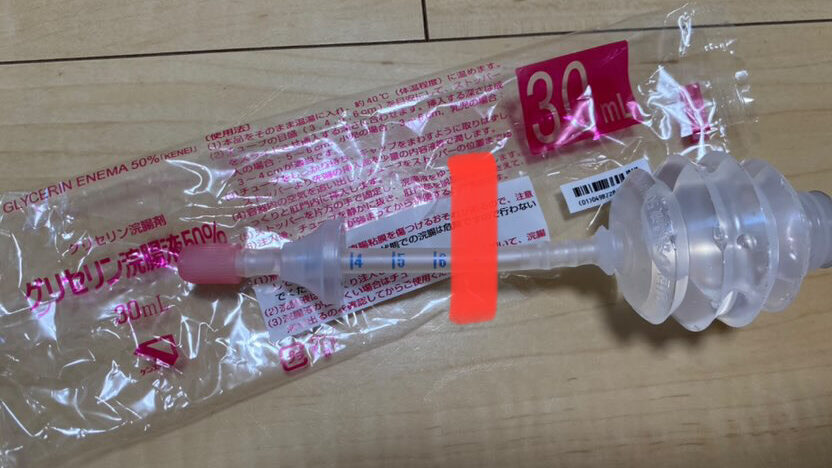

①こちらのグリセリン浣腸の先端から7~8cmの部分をはさみでまっすぐ切ります。

↑こんな感じでちょっきん。

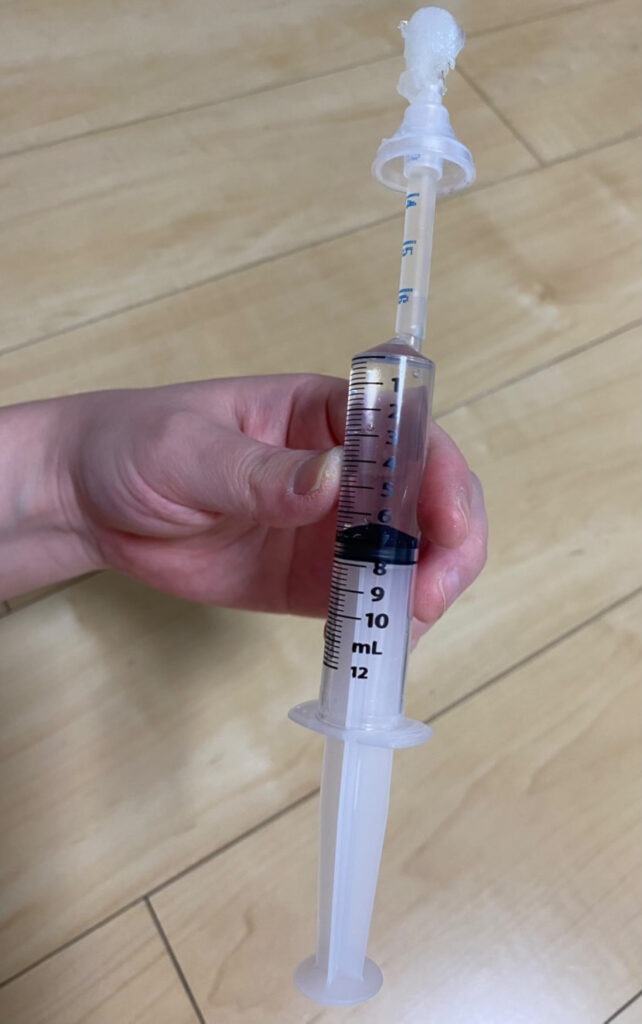

②本体(写真右側の浣腸の薬液が入っている部分)から注射器(シリンジ)で必要量+2mlを吸います。

③続いて注射器(シリンジ)に先程切った浣腸の先端(写真左側、数字が書いてある浣腸の先端)をくっつけます!

↑こんな感じです。

④先端には綿棒浣腸で紹介した、「ベビーオイル、ワセリン、オリーブオイル、ホホバオイル」などをつけて

低出生体重児の赤ちゃんのお尻に挿入します。

シリンジ浣腸の工程を知ったとき、

なぜ直接グリセリン浣腸を挿入すればいいのに、

わざわざシリンジを使うの!?

と思ったのですが、シリンジの目盛りを見て

なるほど!確実に赤ちゃんに適した量を計測して挿入できるからだ!

とメリットを発見しました!

実際、私の旦那さんはイチジク浣腸の量を本来1/3入れるはずが、1/2だと勘違いしてしばらく入れていたことが発覚しました。

(コラー!!!)

1/3と言われても、毎回ちょっと量が違っちゃったり、人によって違っちゃったりしますよね。

シリンジを使えば正確に薬液の量、測定できるので安心ですよね!

↓ちなみに、みぃさんはこちらのシリンジをネットで購入していました。

※病院に、こちらのシリンジが使えるか予め相談してみてくださいね!

シリンジはネットで買うのが主流のようです!

浣腸のタイミング

退院後、浣腸は1日1回くらい行いますが、(低出生体重児の赤ちゃんの様子で回数は変わると思いますが)

どのタイミングで浣腸すればいいの?

という疑問が結構多い印象でした。

正解は「いつでもOK!」なのですが….

もし浣腸の回数が1日1回だとしたら、おすすめしたいのが、入浴(沐浴)直前です!

浣腸でたくさん便が出ると、低出生体重児の赤ちゃんのお尻や体が汚れてしまうので、その後体を洗ってあげると

さっぱりしますし、汚れの残りがなくなりますのでおすすめです♪

\ニューボーンフォトにおすすめ!/

まとめ

今回は

・低出生体重児の赤ちゃんが浣腸をする理由

・lala♪の浣腸があって助かった話

・浣腸の方法3種類についてと浣腸のコツ

をお伝えしました。

浣腸は低出生体重児の健康を維持するための強い味方です!

ぜひ主治医や看護師と相談しながら続けてみてくださいね。